Marco aveva conosciuto una su Tinder, ma ad Ancona. Lui era di Roma, eppure l’idea di fregare la localizzazione sull’app era già di per sé una conquista, metà dell’eccitazione. Gli era bastato mettere un VPN sul telefono, impostare la località desiderata e il gioco era fatto. La trasgressione geografica era in corso.

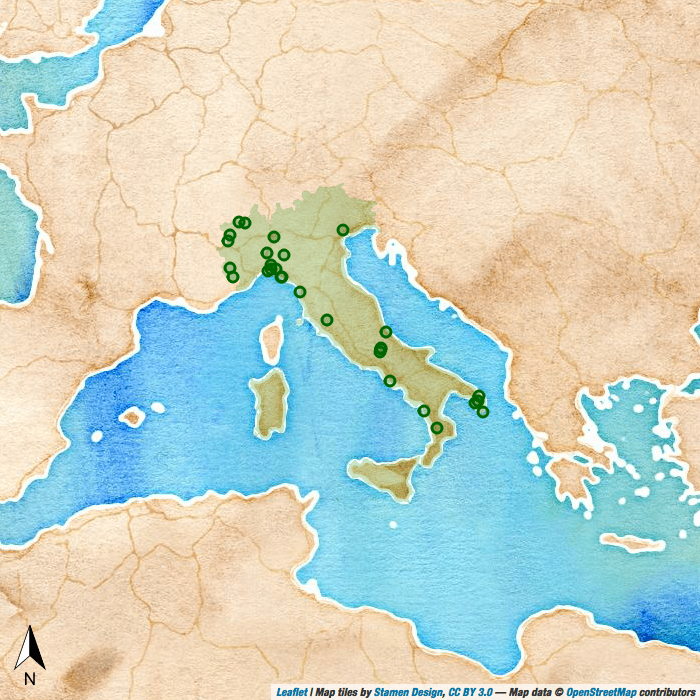

Aveva scelto Ancona perché non c’era mai stato e mai avrebbe voluto andarci in un’altra occasione. Era il capoluogo più anonimo e insignificante, talmente banale che tutti, quando scoprivano che era sul mare, se ne meravigliavano. «Ancona sul mare? Neanche fosse Amalfi o Portofino». Il nome stesso era un limbo, un’eco sorda, un non-luogo difficilmente collocabile (perlomeno chi sentiva “Aosta” aveva subito chiaro dove fosse). Nel suo essere un guscio vuoto, Ancona emanava un alone magico, un brivido caldo in cui, in quei pomeriggi d’aprile, Marco avrebbe voluto perdersi per sempre. Partire all’avventura verso la città più sconosciuta era l’espediente perfetto per incontrare una ragazza piena di mistero.

Andò da Debora con un Intercity, quelli che una volta avevano ancora gli scompartimenti, e oggi non hanno più la carrozza bar. Sul treno ascoltava Max Lame, anche se gli avevano detto che l’indie era finito nel 2018. La fregatura era stata che lui aveva cominciato a sentirselo giusto quell’anno. Di solito si metteva le cuffie mentre beveva una birra a cavallo di un muretto a Circo Massimo. Poi si accendeva una sigaretta, ma non prima di essersela poggiata sul labbro superiore per sentirne il profumo. Amava farlo, era il preludio fondamentale al pezzo successivo. Dopo il fumo metteva in bocca una liquirizia, che durava sempre troppo, tranne quando passava una con la caviglia scoperta tra il pantalone e la scarpa. In quel caso la scioglieva subito.

«Sei tu la liquirizia/sei la donna che mi vizia» cantava Max Lame in cuffia. Si rendeva conto lui stesso che effettivamente gli ultimi album, suoi e non solo, erano tutta roba derivativa, con autotune già sentiti, scelte più pop, e soprattutto una produzione scarna (qualsiasi cosa significasse). Era meglio nel 2018, si disse. Almeno la musica indie. Tinder no, comunque non in Italia, ci trovavi solo le badanti rumene all’epoca, non certo una ragazza come Debora. Però l’indie era al suo apice, e Marco avrebbe voluto incontrare la Debora di adesso, con la musica di prima. Sarebbe stata la sincronia perfetta. Che pezzo le avrebbe dedicato? Meglio: se avesse trovato l’ispirazione dei cantanti di allora, che pezzo le avrebbe scritto? Primo: doveva essere una canzone sulla città, come il genere dettava. Sarebbe stata l’occasione per dare ad Ancona la sua prima espressione artistica degna di nota (negli ultimi cent’anni almeno). Secondo: avrebbe usato la musica e le parole per mettere completamente a nudo la sua voglia di lei, quel piacere che lo consumava fino alle viscere.

Il desiderio che Marco aveva dentro era infatti una strana contraddizione. Somigliava a un cane rabbioso che tentava di uscire allo scoperto, ma che veniva frenato ogni volta da un guinzaglio a catena, e se ne tornava bastonato nel suo cantuccio. Quanto più il cane era aggressivo, tanto più la catena lo ricacciava indietro, e quindi il povero Marco non scodinzolava mai libero. Era la foga di questo cane che avrebbe voluto, in maniera meno animalesca, esprimerle. Le avrebbe dichiarato quanto la voleva, quanto il desiderio lo consumava come fosse…«Fuoco, magari?» pensò di scrivere, perché sicuro lo bruciava dentro. Voleva comunicarle questa sua brama, questa sua voglia, insomma tutto, il bel tempo e il…«No, già sentita». Purtroppo, come ai cantanti indie adesso mancavano le parole, nemmeno lui le trovava. Per quanto si sforzasse, la sua fame non incontrava mai pane per i suoi denti canini, e Marco trovava un rifugio soltanto nella nostalgia, accennata in un ritornello sconsolato. Faceva pressappoco così: «Ancona, ti voglio ancora…».

***

Lei arrivò con i suoi sabot estivi e il cappello a tesa larga. Si muoveva staccheggiando sulle piastrelle della piazza nel suo vestitino marrone liquirizia, con un’eleganza che la rendeva appetitosa come un pasto caldo. Il cane, nel vederla, si scioglieva nella sua acquolina.

«Certo che voi romani siete alti» gli disse Debora.

«Certo che voi marchigiane siete fregne» non le disse lui. Avrebbe voluto, ma il guinzaglio lo tirò indietro. Effettivamente fu meglio. Forse.

Debora era diversa di persona, aveva il viso più emaciato che sui social. Era diversa soprattutto da quelle prime foto su Facebook, quelle del 2009 o giù di lì, quelle di bassa qualità del camposcuola a Praga, che Marco aveva stalkerato per capire se anche da più piccola, scema e con l’acne avrebbe voluto divorarla come pappa nella ciotola. Naturalmente sì.

Presero un gelato, e quello di Marco era alla liquirizia come il vestito di Debora. Lo presero con la panna, su consiglio di lui che potè poi fare la battuta su come avrebbero dovuto camminare insieme molto più a lungo per smaltirla.

«Almeno quattro ore, diceva una mia vecchia professoressa di ginnastica».

«Quattro ore insieme?? Non ci vorrai mica provare? Mh mh!» fece lei per stuzzicarlo.

A Debora piaceva uscirsene con queste provocazioni per tenerlo sempre all’erta. Era come se agitasse una salsiccia sul muso del mastino, per poi tirarla via all’improvviso. Ma Marco sentiva che, sotto quel velo di sfida, lei aveva una dolcezza che migliorava tutto. Glielo diceva il sorriso di quegli occhi castani, che si affacciava dopo ogni istigazione. Se solo fosse riuscito a squarciare quel velo!

Ma qualcosa frenava la ricerca di una qualche vicinanza, e lo portava ogni volta in una spirale di amari botta e risposta. Forse il cane era convinto che, anche se trovata, quella dolcezza nascosta si sarebbe rivelata un cioccolato velenoso per quelli della sua specie.

«Senti ma a parte l’altezza voi romani che c’avete? Non è che puoi venì qui e non portare gnente». Debora imitava quello che credeva fosse il suo accento. Marco era diviso tra il replicare freddamente in italiano, per schermarsi, e il tirare fuori una parolaccia, per farle vedere che il romano lo parlava meglio lui. Decise di darle una risposta a tono, sforzandosi però di non essere volgare: «‘A simpatia». Non capiva perché si sentisse inevitabilmente trascinato a difendersi, a ribattere sarcasticamente per deviare l’attacco, invece di farsi colpire e stare al gioco. Ma non c’era niente da fare: tirata la palla, il segugio correva inevitabilmente a riportarla alla padrona.

«‘A simpatia? Nun me pare», rispose lei, gli occhi castani sullo sfondo, palle anche loro, ma queste più difficili da agguantare.

La prima volta che non la baciò fu quando, appoggiati alla base di una statua, le chiese di provare il suo gelato. Lei acconsentì, ma soprattutto fece la cosa sperata: volle provare il suo. Accettò volentieri la sua saliva, e disse con disinvoltura che era «buona». La liquirizia. Ma poi lui la guardò incerto e lei, che aveva ricambiato il gelato, non ricambiò lo sguardo, non permettendogli di trovare quel coraggio così terribilmente agognato.

La seconda volta che non la baciò fu sulla panchina. Con l’eccitazione scarsamente frenata in corpo, Marco non vedeva l’ora di lanciarsi. Ma la catena lo tirava così tanto che diventò tutto rosso. A quel punto smise di ascoltare Debora e continuò ad agitarsi dentro, mentre fuori era come il suo gelato: tenuto freddamente nella mano come il collo nel guinzaglio.

A un certo punto capì che lei si era accorta del suo dilemma, cosa che si guardò con tutte le forze dal farle intendere. Fallendo miseramente.

«Perché sei così rosso e mi guardi tipo incazzato? Non vorrai mica tirarmi un pugno» gli disse lei col sorriso di chi aveva già capito tutto.

«No no tranquilla, che scherzi?».

«Mm. Ma tu sei uno di quelli che in gelateria ci mettono sempre mezz’ora a scegliere che gusto prendere, vero? Non ti butti mai. E scommetto che alla fine prendi sempre lo stesso».

Cazzo, pensò lui. Era bruciato. Doveva darsi un tono.

«Eh sì. Mi ci vuole un po’ a ricordarmi che la liquirizia è sempre la migliore».

«Che banale…» disse lei sarcasticamente, sorridendo con un po’ di malinconia. La cosa più terribile per lui fu che, quando si salutarono, si vedeva che era rassegnata, anzi risoluta, come una ragazza che ti ha appena offerto un’amica al suo posto.

***

Dopo quell’incontro, Marco si consumò di rimpianti. Rannicchiato sul letto pensava che, invece di fare la battuta sulla passeggiata, avrebbe dovuto usare la panna come scusa per pulirle le labbra sporche. Quella sarebbe stata buona! Ma il levriero ormai aveva perso lo scatto per arrivare al traguardo. Non sembrava esserci più quella finestra necessaria ad agire, e Marco capì che l’unica cosa che poteva fare adesso era cercare ancora quella melodia che avrebbe dovuto mettere insieme la Debora di Ancona con la sua fame romana, fino al perfetto accordo finale.

E non c’era alcun romanticismo in questo. Marco non voleva piangere i suoi fallimenti in musica, bensì usare la canzone per incantare Debora e attrarla nelle sue braccia: avrebbe avuto la musica e la donna, questa volta! Ma prima di tutto era impaziente di baciarla. Sul treno di ritorno già le aveva scritto: «La prossima volta mi butterò e sceglierò un gusto che non ti aspetti, vedrai». «Sorprendimi!» aveva risposto lei.

Quella notte a Roma la pensò, e Debora si scioglieva sui suoi desideri come un gelato alla liquirizia. Max Lame gli tornò utile in proposito: «Ancona, ti voglio ancora/ sei la mia àncora di salvezza/ti sciogli come liquirizia./ Ancona, un solo nome/ temperatura di fusione».

Sciolto il gelato, sarebbe stato sciolto finalmente anche il cane?

***

Quella sera doveva andare a prendere una birra con Giovanni, suo amico storico per tutta l’università, fin dal liceo e oltre. Ultimamente si seccava a starci insieme, gli era storto e invadente, ma tutti gli altri erano già impegnati. E c’era qualcosa di più. Anche se non voleva veramente uscire con lui, si sentiva come obbligato. Lo odiava nella stessa misura in cui dipendeva dalla sua opinione: era bloccato in questa tenaglia. Avete presente quei pitbull a Tor Bella Monaca, che stanno soli nelle macchine parcheggiate, e si fiondano paonazzi contro i finestrini quando si avvicina un passante? Solo a Tor Bella può succedere. Can che abbaia è coatto. Ma non morde. Per quanto abbaino forte, quelle belve stanno sempre rinchiuse in macchina. E in una simile prigione di latrati si trovava Marco.

Come oggi: «Se beccamo ae 6?» gli fece Giovanni.

«Ehm…va bene dai». Assolutamente no!!, avrebbe voluto dirgli. Ma con che faccia rifiutare l’invito? E ormai gliel’aveva confermato. Con che faccia rimangiarsi la parola data? Non voleva certo perdere la stima dell’amico.

Ora, Marco sapeva che uscire insieme a Giovanni significava adottare una lingua tutta particolare (il romano, in primis), un codice con le sue usanze. A cominciare dal luogo. «Andare in birreria – diceva Giovanni – è come trovà posto a ‘na grigliata: devi cercà uno spazio non ancora occupato dae sarsicce». Marco odiava le sue battute, che erano passate di moda dal ‘18 (Novecento, in questo caso). Quindi rise come sempre.

Scelto il locale, il posto a sedere era di vitale importanza per l’amico. Ogni volta Giovanni obbligava Marco a cercare un equilibrio fra il proprio tavolo e quelli degli altri, quasi che la distanza minima dovesse misurarsi con un metro di alluminio. Troppo vicino, «aggredisci», troppo lontano, «non scopi». Si doveva trovare la sintesi giusta per poter «fare er fico, piacergli prima che capiscano il tuo interesse per loro», così gliela vendeva. Le domande a quel punto erano: come avvicinarsi alle ragazze? Come parlargli? Giovanni azzardava le sue teorie etologiche in proposito: «Stanno sempre chiuse a cerchio come pecore nel recinto, e noi pastori tedeschi che gli corriamo dietro. L’unica è isolarle, separarle: le cesse a sinistra, le fregne a destra, così poi le attacchi dai fianchi e so inermi. Devi sapè sceglie zì, è questa la chiave. “Divide et provola”. Per esempio, quelle turiste russe all’angolo, te ‘ndo le metteresti?».

Giovanni gli disse queste parole come se provenissero da un’antica saggezza di vita più vissuta della sua. Marco si sentiva sempre costretto a credere di avere molto da apprendere, ma in fondo odiava il suo compare per quella supponenza, che veniva fuori nell’annusare la sigaretta prima di fumarla, poggiandosela sui baffi di schiuma appena formati dalla birra. Anche lui, come al solito, avrebbe voluto farlo, ma non voleva dargli la soddisfazione di sapere che quel gesto, che odiava così tanto nell’amico, piacesse anche a lui. Mosso da questi contrasti, cominciò a quel punto a sentire quella repulsione verso Giovanni che lo portava in genere a raccontargli tutto, a vuotare il sacco delle proprie giornate come risarcimento per l’astio provato dentro. Si sa che i cani ben addestrati, dopo essere scappati, tornano a casa con gli occhioni pieni di pentimento, desiderosi di essere puniti.

«Ho conosciuto una che è la fine del mondo» si liberò.

«E dove, su Tinder?» chiese Giovanni.

«No no, tramite quest’amica mia». Mai avrebbe voluto ammettere che l’aveva trovata su Tinder, e non solo, ma che l’intero processo gli era piaciuto da matti. Era un segreto terribile, perché sicuramente per Giovanni Tinder era per i disagiati e i morti di fica, categorie che Marco avrebbe voluto contestare all’amico, se non fosse stato troppo occupato a non rientrarci mai e poi mai. Solo cani di razza, si poteva essere. Solo nella vita reale, si poteva cacciare.

«E com’è andata?? Avete già…eheheh!» affondò Giovanni con il suo savoir faire.

«Ancora niente, era un po’ così, vediamo la prossima volta». La prossima volta che le scrivo su Tinder, coglione!, si permise di chiosare Marco dentro di sé.

«Non aspettà troppo zi, che se no questa se stufa. Te devi svejà un po’ su ste cose. Devi esse più sconsiderato. Appena puoi scrivije, vai, fai…».

Come cazzo Giovanni si permettesse di essere così saccente era una domanda alla quale Marco non trovava risposta. Si chiedeva in alternativa perché, oltre a nascondergli di Tinder, non gli aveva nascosto anche tutto il resto. Peggio pe me, si rispondeva da solo.

Una cameriera si avvicinò e chiese se volevano già ordinare.

«Cosa ci consigli?» fece Giovanni.

Un altro metodo di approccio, stupido, pensò Marco.

«Allora c’è l’IPA, la Pils…» rispose lei.

«Possiamo assaggiarla per decidere?» osò Giovanni.

Il «temo di no» della cameriera fu a quel punto un esplicito palo in faccia, che ridusse il muso di Giovanni a una fisarmonica da bulldog. Ma nonostante ciò l’amico non si limitò a stare legato per un po’ al suddetto lampione. Subito dopo, sentendo il «Da, da, da» delle turiste russe, il cane da pastore dovette uscirsene con una sparata finale: «Hai sentito Marchì? Quella ha detto che te la dà dà dà».

***

Il giorno dopo Marco decise di scrivere a Debora non perché l’inerzia, come sempre, ruggiva per trasformarsi in azione, ma perché gliel’aveva detto Giovanni, o meglio perché aveva deciso di rendere suo quel desiderio suggerito dall’amico. In questo modo: facendo esattamente ciò che gli aveva detto l’amico. Stavolta si sarebbe svegliato, le avrebbe scritto, si sarebbero visti, e l’avrebbe baciata per davvero.

Prima di pranzo prese il telefono per mandarle un messaggio sopra le righe (“non da sottone”, voleva dire per Marco). Voleva sorprenderla, come gli aveva detto lei. Peccato che fu lei a sorprendere lui. Andando nella loro chat, Marco vide che l’immagine del profilo di Debora non compariva più. Provò a inviarle un messaggio («Ehi non ti vedo, ahah»), ma niente seconda spunta. Aspettò un’ora, ma niente. Dopo due ore, fu triste di scoprire che le persone si possono bloccare anche su Tinder. Avrebbe voluto bestemmiare e ululare, ma avendo dentro soltanto un cane, si accontentò della prima.

Il suo fallimento era cocente quanto lo era stata la sua voglia. Gli rodeva tanto dentro. Perché, soprattutto si chiedeva perché. Com’era potuto succedere? Perché Debora non gli aveva dato un’altra opportunità? È vero, era stato indeciso; aveva esitato, va bene; ma perché tagliare corto così presto? La sua frustrazione per averla persa “sul più bello” (ne era convinto), proprio quando sarebbe riuscito a combinarci qualcosa, lo torturava. Debora se n’era andata come una delle salsicce che gli metteva davanti al muso: ritirandosi di getto.

Resosi conto che non l’avrebbe mai più rivista, fanciullescamente pensò alla cosa meno rilevante, come quando, dopo la fine di una relazione, il pensiero va subito a quegli amici dell’altra persona che non incontreremo più. Pensò: «E ora, che ne sarà della mia canzone su Ancona?». Il suo dilemma possiamo ritrovarlo nelle rime di quel ritornello rimasto monco. Lei non lo voleva più, e invece lui la voleva ancora.

***

«Oh bravo, devi prende il cous cous, la pizza colla zucca, e poi devi provà ASSOLUTAMENTE i carciofi alla giudìa come li fanno qui» lo istruiva Giovanni.

Marco, che amava così tanto quei carciofi, di fronte al tono dell’amico sentiva che quella sera, tornato a casa, sarebbe andato dritto a vomitarli al cesso. Erano andati a uno di quegli eventi che sono una parola composta, e riflettono quindi quel combinato di delusione, scarsa voglia di vivere, scazzo e ostinazione a stare insieme agli amici che tutti, prima o poi, avranno provato: andarono a un aperi-cena.

Lì Giovanni continuava a istruirlo sull’opulenza di quel buffet: «Vedi Marchì, te piji un piattino, dieci euro, e lo riempi quante vorte vòi. Che t’ha fatto?».

Schifo, pensò Marco, ma il piattino lo prese comunque, e si riempì già il primo fino all’orlo. Giovanni (sto porco, osservò l’altro) fece lo stesso. E poi continuò a usare il suo solito paternalismo caciarone per insegnargli che cibo prendere: «Marchì, al solito te vedo troppo timido. Svejate, non te pijà sempre ‘e stesse cose! Cioè famme capì, tu stai di fronte a ‘sta tavola imbandita, c’hai tutto sto ben di Dio davanti, stai a sbavà come ‘n cane, e ogni vorta piji a polenta coi piselli? Ma quanno te sveji?». Marco, che si sarebbe invece mangiato volentieri l’amico pur di farlo a brandelli, provò molto timidamente a tenergli testa: «Perché, te come fai?».

«Io? Io guardo bene e scelgo: questo me piace, questo non me piace. Questo sì, questo no. Come su Tinder. ‘O dovresti provà».

Giovanni se n’era uscito così, soprendendo Marco che fino a quel momento mai avrebbe pensato che il primo potesse riferirsi all’app, se non per disprezzarla. A quanto pare, per la sua solita ignavia, Marco non aveva potuto vedere che anche l’amico usava Tinder.

Eppure, nemmeno in quel momento stette al gioco. Invece di ammettere che anche lui lo usava, di mettersi alla pari almeno in questo, si nascose per l’ennesima volta dietro a un commento sprezzante rivolto a Giovanni: «Lo saprai te, io mai usato».

«Sì infatti, e guarda come stai ridotto, a batte i pezzi a quella! Almeno provace co’ Tinder. Lì funziona come t’ho detto io: le cesse le metti a sinistra, le fregne a destra. Tinder è ‘a palestra mijore pe fa la selezione. Te insegna a sceje benissimo. Il cibo. E la fregna. Prendi me, io senza non avrei mai saputo che queste olive ascolane non saranno mai buone come ad Ancona».

«Vuoi dire ad Ascoli…?».

Se non altro, il segugio aveva conservato una certa finezza nell’udito.

«Per carità zi, non confonde le due città che se odiano. È ad Ancona che l’ho provate, e so’ sicuro mejo de qua. La fregna pure è da panico. Ma te che ne sai Marchì, delle varietà enogastrognocchiche? Quanno t’emparerai a sceje? Svejate e scaricate Tinder».

***

Quella sera, Marco avrebbe voluto assicurarsi che l’accostamento di Tinder e Ancona fosse una pura casualità, e che non avesse nulla a che fare con l’ipotesi che, magari, Debora l’avesse bloccato per scegliersi un altro romano. Infatti il bracco, messo al muro, aveva cominciato a pensare che quella fosse la chiave per risolvere l’enigma della sparizione. Per confermare il sospetto, Marco avrebbe voluto allacciarsi al commento di Giovanni, e dire che quella con cui stava uscendo era (fatalità!) proprio di Ancona. Poi piano piano avrebbe voluto tirarne fuori il nome. Così, i due avrebbero potuto scoprire se erano interessati alla stessa ragazza e, in quel caso, avrebbero capito platealmente che entrambi sapevano dell’altro, e che non rimaneva altra scelta che giocarsi la partita. Sarebbe stato il migliore dei combattimenti tra cani, aperto alle scommesse di tutti.

Il problema era che il cane di Marco, ultimamente più volte castrato, non aveva in quel momento più le forze per sollevare i dubbi che lo tormentavano. Se mai le aveva avute. Quieto e rantolante, aveva finito l’aperi-cena nel suo solito cantuccio, timoroso di ogni possibile conflitto. Da lì aveva fatto: «Beh, se lo dici te che le olive so mejo lì. Io mai stato ad Ancona, non so proprio com’è». Quest’ultima cosa, in realtà, non era stata del tutto una menzogna.

Perché la città gli era rimasta in fondo sconosciuta, non inquadrabile, non pervenuta a visite turistiche o segnali satellitari. La questione se proprio loro tre si fossero incrociati in un triangolo diabolico sarebbe rimasta immersa in quell’indecifrabile algoritmo della localizzazione, in quell’alone di mistero che Ancona aveva infuso nelle loro vite canine, catturate nell’infinito gioco che aveva trovato il suo teatro perfetto in una città anonima come la vita.

Nel ronzio ultrasonico di qualche altra cazzata detta dall’amico mentre chiedeva il conto, la delusione di Marco era diventata una rabbia atroce che lo aveva portato sul punto di aggredire Giovanni. Gli avrebbe finalmente scatenato contro la sua ferocia e via!, invece di comporre quella canzone fallita avrebbe aperto l’eterna danza della natura. Proprio in quel momento Giovanni si era messo la solita sigaretta sul labbro superiore, come un cane che tiene l’osso sul muso prima di addentarlo. Marco si era trattenuto a stento dal dargli un pugno in faccia, per poter azzannare quell’osso da sé. Lo aveva guardato tutto arrossito mentre l’altro stava bevendo un sorso di birra, la schiuma bianca come panna. «Ah ah, che te guardi il baffetto Marchì. Non vorrai mica pulirmelo con un bacio».

Forse ogni cane trova ovunque lo stesso osso, sempre uguale, in qualsiasi luogo esso sia, nella capitale o ad Ancona. A volte per averlo deve inventarsi uomo, amico, perfino musicista. Trovata la sua tibia, deve tentare di soffiarci dentro la melodia perfetta, arrangiarsi al meglio con quei vecchi album ormai scordati, cercare di farne combaciare finalmente tutti i pezzi. E i suoi simili devono provare allo stesso modo, e tutti devono spappolarsi a vicenda per far risuonare la loro vittoria, morsicandosi l’un l’altro in un concerto di abbai. A volte (quelle più misteriose) è come fosse l’osso a dare la caccia a ognuno di loro, a inseguirne le tracce in una corsa all’ultimo respiro, una fuga dalle note stridule, come fosse l’osso a sentirsi già parte di quella bocca, di quella cassa che rimbomba sottoterra, di quel mondo grande come una cuccia.

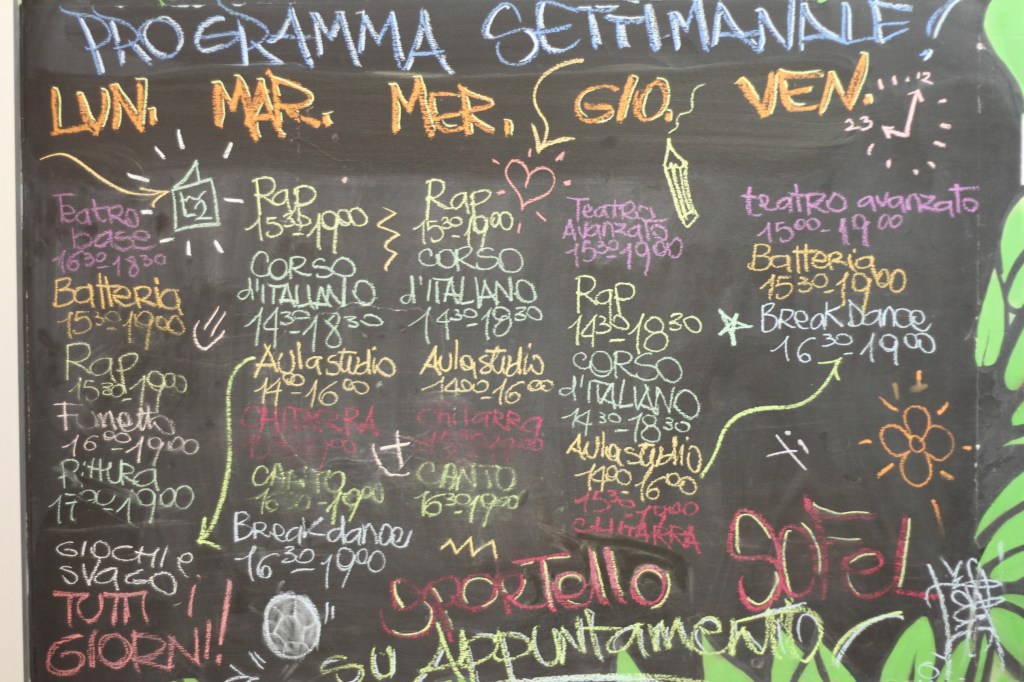

L’illustrazione è di Maria Paola Marciano