«Il mio paese è così piccolo che dalla cima di un campanile si può vedere il campanile vicino» recita la canzone di Lluis Llach. È così che potremmo descrivere Barcellona: un’unione di piccole città osservabili dall’alto. Con l’abbattimento delle mura della città vecchia e la creazione dell’Eixample come collegamento tra quei paesi si è arrivati alla omogeneizzazione che conosciamo oggi.

Ma esiste ancora uno di quei piccoli villaggi: Gràcia. Con i suoi irriducibili graciencs, gli abitanti del quartiere, resiste ancora all’annessione difendendo una propria vita, una propria lingua e una propria identità. Di solito quando chiedi a qualcuno che non conosci in quale quartiere abita ti risponderà: «Sono di Barcellona». Ma quelli di Gràcia invece ti diranno che vengono da lì e quando provi a correggerli con frasi del tipo: «Allora anche tu sei di Barcellona!», ti risponderanno gentilmente: «Els de Gràcia sempre som de Gràcia!». (Noi di Gracia siamo sempre di Gracia!)

È quel quartiere che, nonostante il fiorire di turisti, che si perdono per andare al Parc Güell e che rimangono senza parole ritrovandosi in quella zona di Barcellona, che fino a poco tempo fa neppure compariva nella mappa turistica, emana però quel fascino che non sai spiegare. Forse perché, quando guardi a terra, ti accorgi che la piastrella del fiore dell’Eixample, che riveste tutta la pavimentazione di Barcellona, qui è stata sostituita da pietre di colore chiaro. Forse perché Gràcia mantiene quel calore delle stradine con le case non molto alte, che all’improvviso terminano in quelle piazze con le loro panchine e le terrazze dei bar, sempre pieni di persone che bevono un caffè, un vermouth o una birra. Da quando è diventato anche meta turistica, gli abitanti del quartiere sono costretti a schivare tutti gli stranieri che impediscono loro di andare al mercato a comprare il pane o il giornale. Forse quel fascino è anche legato al fatto che c’è sempre qualcuno in una delle piazze intento ad accordare una chitarra o pronto a iniziare a cantare.

Vi è sempre un “dum, dududm, dum, dudum” di un contrabbasso accompagnato dal suono sensuale di un sassofono nella Plaça de la Revolució o de la Virreina in un sabato pomeriggio qualsiasi. È un posto piacevole per i musicisti di strada che suonano vicino ai locali come La Sonora o il Bar Helio, o prima nel vecchio KGB, che non esiste più. Qui puoi ascoltare musica dal vivo di nuovi gruppi catalani emergenti, come quella volta in cui Les Sueques o Joan Colom si sono esibiti di fronte a un pubblico con camicie da boscaiolo, barbe folte e tipica montatura di occhiali da Hipster.

Scendendo in basso verso Plaça del Raspall possiamo ancora sentire l’eco di un applauso ritmico: “clap-clap-clap-clap-clap-clap-clap-clap-clap-clap” accompagnato da una chitarra e una voce che canta: “Al Garrotín, Al Garrotán, paso la vera de San Juan”. Si dice che il Garrotin sia la forma musicale da cui è nata la rumba catalana, sul cui creatore ci sono sempre state polemiche. Il Garrotin secondo gli zingari è il simbolo culturale della Catalogna, secondo loro precedente alla sardana, danza tradizionale popolare catalana. I circoli più intimi della comunità zingara sostengono che il creatore della rumba sia il grande Peret, che è diventato popolare con la sua canzone: Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder, (Barcellona è potente, Barcellona ha potere) che cantò in occasione della chiusura dei Giochi Olimpici del ‘92. Quest’inno ora viene utilizzato come spot pubblicitario dal Comune di Barcellona per incoraggiare i cittadini. Secondo un’altra visione più politica, accolta durante l’era di Franco, El Pescailla, sposato con la cantante di bandiera del regime Lola Flores, sarebbe il vero creatore della rumba.

Ma la comunità zingara di “La pequeña triana” non solo ci ha lasciato la rumba, ma molte delle parole che sono state usate per la prima volta nel quartiere di Gràcia e che oggi fanno parte del dizionario quotidiano catalano provengono dalla lingua caló. Ad esempio currar per dire lavoro, halar per dire mangiare, calés per dire soldi o potra per dire fortuna.

Pochi altri luoghi possono vantare la stessa multiculturalità di questo quartiere, poiché qui la comunità zingara va da 7.000 a 10.000 persone. A questa si aggiunge una comunità libanese appena arrivata, che sta riempiendo Carrer Verdi di ottimi ristoranti che competono con quelli giapponesi molto raffinati, o con i bar di sempre dove si va solamente per mangiare qualcosa e bere una birra prima o dopo essere andati al teatro Lliure sulla strada Montseny o ad una proiezione cinematografica in versione originale a Carrer Verdi. Si ritorna così a riappropriarsi dell’eredità culturale dell’associazione “Lluisos de Gràcia”, che per più di un secolo e soprattutto nel dopoguerra ha mantenuto la fiamma della cultura cinematografica e delle arti sceniche.

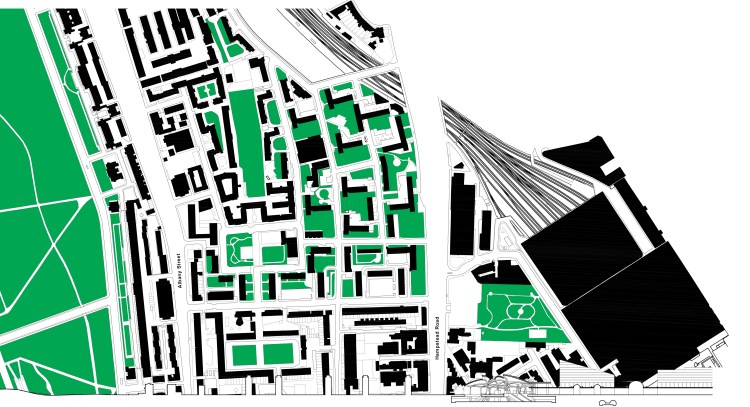

Gràcia senza tutto questo movimento culturale perderebbe gran parte della sua essenza e del suo reddito economico. In questo quartiere hanno sempre convissuto la classe operaia e la piccola borghesia e questo si può notare osservando l’architettura delle case. Tra queste vi sono quelle costruite nel lontano periodo rurale dai contadini di allora, in quella che oggi è la città, che sono state convertite in appartamenti e altre, appartenenti alle famiglie benestanti, sono oggi case unifamiliari con un giardino, come la casa Vicens.

I giardini di alcune di queste case private sono diventate nel tempo spazi pubblici come Plaça del Sol o Plaça John Lennon, che riempie il vuoto che ha lasciato la scomparsa delle piccole fabbriche, che costituivano la trama industriale della Villa. Piazze pubbliche che hanno permesso l’incontro tra i diversi strati sociali di questo antico comune e che hanno condiviso con loro gioie e sofferenze. È quindi importante evidenziare il movimento del quartiere di Gràcia, che è sempre stato uno spazio sensibile alle ingiustizie sociali. Ancora oggi basta guardare i balconi del quartiere dove sventolano bandiere o manifesti di protesta che riguardano il quartiere, la città o il paese.

Queste piazze sono quelle che danno vita a Gràcia, forse è per questo che Mercè Rodoreda ha voluto dedicarvi un libro: Piazza del Diamante. Un’opera che descrive la sofferenza del personaggio di Colometa prima e dopo la guerra, personificazione di una sofferenza diffusa nel quartiere di Gràcia e della Catalogna. Qui Colometa ha ballato durante i festeggiamenti di Gràcia e sempre qui molti si sono nascosti nei rifugi antiaerei costruiti sotto terra per sopravvivere durante i bombardamenti dell’aviazione italiana.

Rifugi che ora, per la maggior parte, sono stati trasformati in parcheggi, ma che al tempo affascinarono Winston Churchill per quella forte resistenza ed efficienza mostrata dalla società civile di fronte ai bombardamenti, i primi che colpivano una città durante la guerra civile spagnola. In quell’occasione il primo ministro inglese non solo prese come esempio i cittadini di Barcellona nel suo discorso del 18 giugno 1940 ma assunse anche gli architetti, che avevano progettato i rifugi a Barcellona, per costruirli a Londra proteggendo così la popolazione dalle bombe della Luftwaffe.

Lontano dall’oscuro passato storico di Barcellona e Gràcia, in questi ultimi giorni di quarantena è stato difficile immaginare che le strade e le piazze di questo quartiere fossero vuote, come vuoto era anche il Carrer Gran che attraversa Gràcia da cima a fondo. Nessun bambino vestito di blu per andare a giocare al calcio nella storica Europa CE, che ha segnato un’epoca negli anni ’60 e ’90. La Gràcia, sempre pronta a dare vita a chi la abita o a chi viene da fuori, ha perso la sua allegria, ma nonostante il periodo difficile la storia di questo quartiere dimostra che anche sta volta manterrà viva la sua essenza.