La prima volta che ne ho avuto totalmente la percezione è stato a Bruxelles, in Quai du Hainaut, costeggiando a piedi il canale Bruxelles-Charleroi. Era il settembre del 2015 e mi trovavo nella capitale belga per un viaggio di pochi giorni, organizzato da un laboratorio di giornalismo europeo universitario. All’epoca dei fatti non sapevo neppure il nome della via che stavo percorrendo, né che quello che scorreva sotto ai miei occhi fosse un canale artificiale: gli riservavo dopotutto un’attenzione distratta, avendo già dato per scontato che si trattasse di un fiume.

Osservavo dall’esterno la struttura dell’ostello in cui alloggiavo, un ex birrificio in mattoni, i numerosi graffiti e murales sulle banchine del canale, i lampioni che accendendosi rischiaravano il crepuscolo incipiente. È stato a quel punto che ho sentito una qualche corrispondenza tra me e quel luogo. Una sintonia che si ha la fortuna di provare con gli amici più cari o con le cose che ci appassionano. Bruxelles, Quai du Hainaut, mi apparteneva ed io mi perdevo con e grazie a lei.

Oggi, dopo aver letto ed assimilato Perdersi. L’uomo senza ambiente di Franco La Cecla – poliedrico antropologo e film maker con un passato nell’architettura, sono riuscita a tornare a quella sensazione di appartenenza allo spazio circostante, riflettendo sulla relazione che tutti intratteniamo con i luoghi della nostra vita, non solo quelli in cui viviamo ma anche quelli in cui capitiamo di passaggio.

«Ci sono dei luoghi, degli ambienti, delle città che indossiamo con più agio degli altri. Capita di passeggiare per una città sconosciuta e di sentire che ci calza bene, che ci invita ad esplorarla […] La psicologia ambientale ha speso pagine e pagine su questo fenomeno e sul suo contrario, il disagio di trovarsi in un ambiente che non ispira, che va stretto o ci deprime, è indifferente o angoscioso come un abito troppo largo in cui si incespica».

L’assunto fondamentale da cui parte la tesi dell’antropologo siciliano è che la società moderna di stampo occidentale, metropolitana, stia perdendo la possibilità di fare letteralmente “mente locale” nello spazio con cui si trova ad interagire. La mente locale è un processo fondamentale che passa dal perdersi all’orientarsi ed è essenzialmente l’espressione della facoltà che possiede l’uomo di abitare: «Consiste nella percezione, nella definizione e nell’uso di uno spazio che solo chi vi appartiene come abitante può possedere fino in fondo». Ma cosa significa perdersi?

La Cecla ci fornisce una risposta ambivalente, che deriva dal diverso grado di possibilità che gruppi umani appartenenti a culture diverse hanno di creare e identificarsi con l’ambiente che li circonda. Così, se per le culture fortemente locali, definite dall’abitare in un luogo preciso, indigene, perdersi significa uscire da un contesto culturale costruito su significati accettati dall’intera comunità e trasposti geograficamente sul territorio, nel caso della nostra società, sempre più veloce ed interconnessa, il rapporto con l’ambiente rimane sullo sfondo: ci si perde perché ci si distrae.

Non si può certo paragonare il concetto di fuali dei Gourmantchè di Gobnangou (Burkina Faso) studiati da M.Cartry – un qualcosa di alieno e forestiero che ha sede nello spazio e che provoca pressione, appiattimento, svuotamento, quasi un’evaporazione negli sventurati che dovessero capitarci – ad un nostro viaggio di piacere in una città sconosciuta organizzato minuziosamente grazie ad una guida comprata nella libreria in centro. Il perdersi occidentale è un perdersi individuale, quasi una fuga spasmodica e ricercata dalla nostra vita quotidiana, legata alla mancanza di libertà creatrice che abbiamo nei confronti dello spazio in cui ci muoviamo. Libertà che possiamo esprimere, forse, soltanto nelle scelte di arredo della nostra casa.

Il possesso del proprio ambiente è importante per definire l’identità di una certa cultura: possedere, dare un nome a vie e passaggi, costruire case e villaggi secondo schemi precisi, figli di una mappa mentale condivisa significa avere il controllo su se stessi e sul proprio territorio, avere degli appigli saldi su cui contare e che sono l’immagine delle azioni collettive. Costruire un ambiente significa scegliere tra innumerevoli possibilità disponibili. Fu per cercare di dare una soluzione alla caoticità della libera scelta e creare un ordine volto ad una migliore riscossione delle tasse, che venne emanato dal governo parigino il “Piano dei limiti” nel 1728: arrondissement e corti dei miracoli, ricchi di vie, case, baracche, pergole, abitazioni provvisorie, banchi dei venditori, tende vennero addomesticati in nome di un nuovo tipo di orientamento dall’esterno, che andava a sostituire per la prima volta la radicalità della creatività locale.

Di lì in poi, l’uomo cittadino, ha percepito sempre di più l’orientamento come capacità di seguire le indicazioni e di adattarsi ad un sistema di coordinate preesistenti per trovare un luogo o raggiungere una meta, allontanandosi dal considerarlo «come una protezione piuttosto che come una guaina stretta» come fanno i balinesi descritti da Margaret Mead, che imparano le parole per i punti cardinali prima delle altre, usandole addirittura per la geografia del corpo. «Un balinese vi dirà che c’è una mosca sul lato occidentale della vostra faccia […] i balinesi per quanto distillino in occasioni rituali sostanze alcoliche, resistono, con rare eccezioni all’alcol, perché chi beve perde l’orientamento».

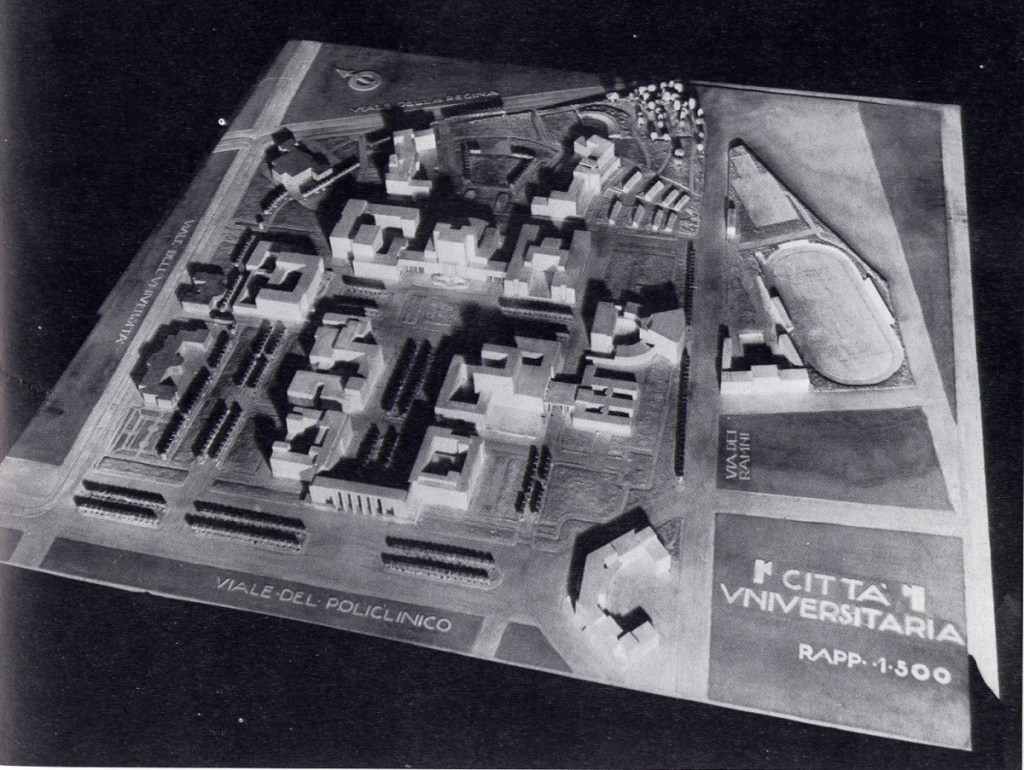

La Cecla punta quindi il dito contro certa architettura, quella moderna, che troppo spesso è vittima di «un’ossessione ed un primato dell’immagine – nel senso più mediatico possibile – rispetto all’esperienza spaziale» e che in questo modo rischia di allontanarsi dalla prospettiva locale, risultato di una ricerca fenomenologica attenta alla valutazione caso per caso, alla storia, alla cultura, alle risposte che gli insediamenti offrono ai cambiamenti che si trovano ad affrontare. Il risultato di tutto ciò è un affievolimento dei sentimenti che dovrebbero intercorrere tra noi ed i nostri luoghi, le nostre radici, fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i suoi abitanti, per ricordare vagamente la celebre citazione del poeta.

Oggi basta che un ambiente funzioni. Guardiamo ai comfort che una città può offrirci, alla velocità con cui possiamo spostarci da un quartiere ad un altro, alla qualità del segnale Wi-Fi, alla presenza di ristoranti e negozi e la consumiamo, senza sentirla realmente, senza farla nostra. Abbiamo sostituito la fisicità dei rapporti con dei surrogati, come la voce per telefono, la scrittura ed altre tracce, come il denaro. E questo è ancora più evidente in questi tempi, a causa dello svuotamento delle città dovuto alla Pandemia da Covid-19: mai come ora avvertiamo il senso di smarrimento e soffriamo il distacco da contesti ambientali che prima trattavamo con più superficialità, vivendo un vero e proprio disadattamento ambientale.

«Noi siamo carne e geografia. […] Qualunque altra maniera di costruire l’identità, se non è tappezzata dai paesaggi, dalle terre e dalle acque circostanti risulta magari più regolare, più ramificata, ma molto meno ambigua, variegata e piena di sorprese.»

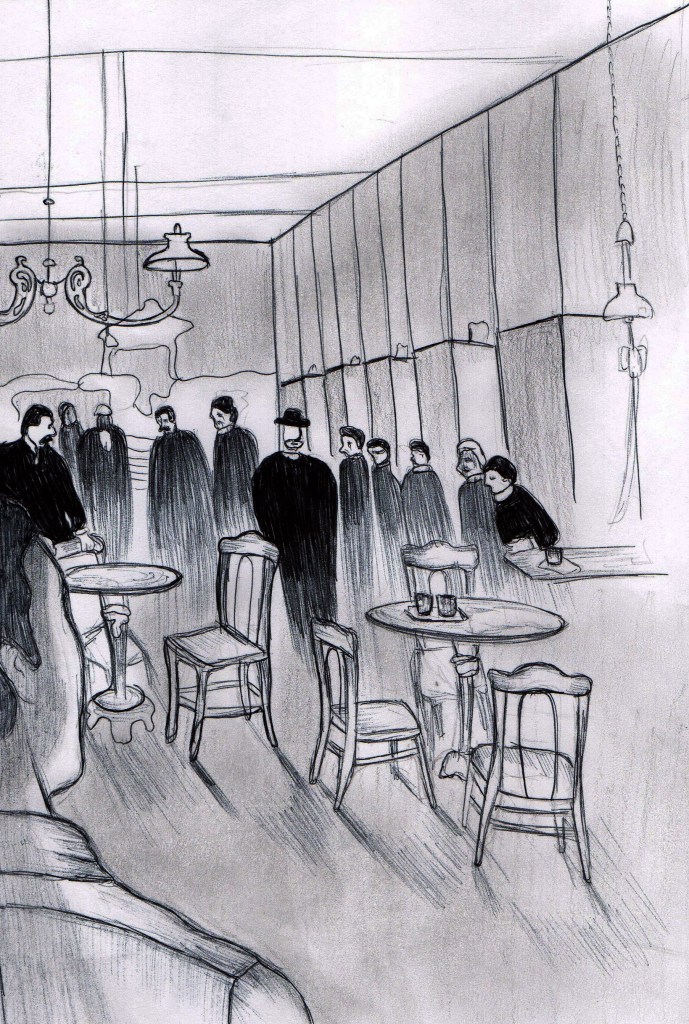

Fortunatamente lo spazio è un essere vivo e rigoglioso, che sfugge al controllo della cementificazione e delle regole imposte dall’alto su quei luoghi che rimangono al margine: giardini abbandonati, baraccopoli, periferie, gli argini dei fiumi, banchine al lato delle strade. I cosiddetti “territori attuali” che, per un collettivo di artisti e studiosi della città molto attivi negli anni ’90, chiamati Stalker, sono «i luoghi delle memorie rimosse e del divenire inconscio dei sistemi urbani, […] gli spazi del confronto». L’attraversamento di questi ambienti e il riconoscimento dell’abbandono sono atti creativi che gli Stalker utilizzano per recuperare la condizione primigenia del perdersi: lo stupore permanente di fronte alla conformazione dei luoghi e il tentativo di ridare nomi e storie al mondo abbandonato.

Quando siete in sintonia con un certo luogo, fateci caso. È la parte più profonda di voi stessi che vi sta parlando.