Ventinovesimo giorno di quarantena. Rinchiusa nella mia stanza in affitto al Villaggio Olimpico, tra una tazza di caffè e l’altra, mi accosto alla finestra, attendendo che qualunque minimo avvenimento possa presentarsi alla mia vista. Con l’isolamento e la solitudine i sensi si sono forse assottigliati e la più evidente modificazione percettiva dell’ambiente è di tipo uditivo. Le grandi finestre della mia camera si affacciano sul viadotto di Corso Francia, solitamente martoriato dal traffico e all’improvviso deserto in maniera surreale. In questo silenzio ho potuto assistere al lento germogliare delle foglie sui rami e imparato a distinguere il mite cinguettio dei passerotti da quello festante e scomposto dei pappagalli.

Sporgersi dallo stretto balconcino di via Portogallo significa vedere riflessa e rifranta l’immagine del proprio palazzo in innumerevoli altre facciate identiche, ricoperte di mattoncini arancioni. Osservando di nascosto i ciclamini colorati, le piante grasse, le maschere apotropaiche e i panni stesi sui balconi dei vicini, cerco di immaginarmi le vite e le solitudini degli altri, quasi fossimo in un romanzo di Georges Perec o Eshkol Nevo. E studiando la perfetta simmetria che sembra ordinare le vie di questo quartiere incastonato tra i Parioli e il Tevere, ripenso alle lunghe esplorazioni attraverso questi luoghi, mentre stavano iniziando a fiorire quelle possibilità attese da una primavera romana.

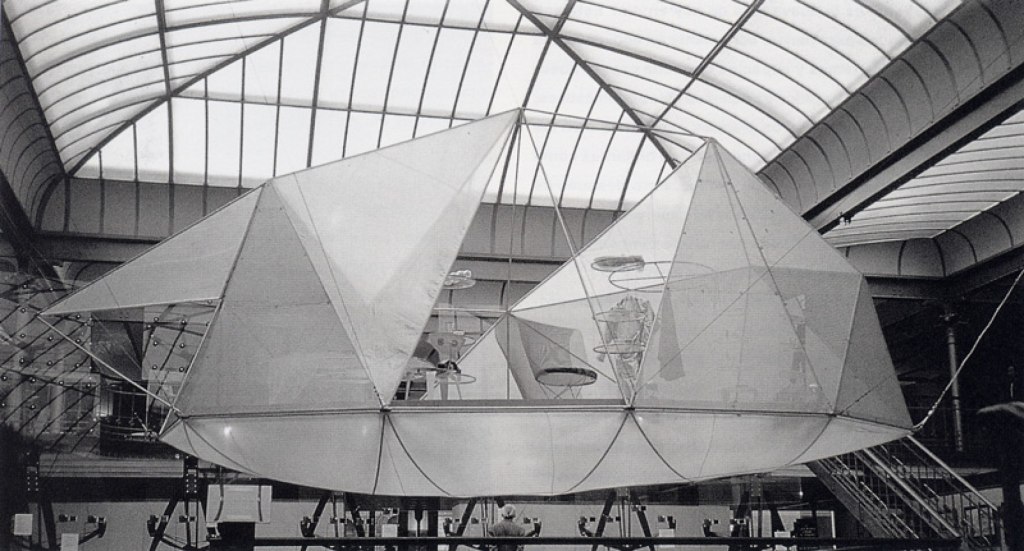

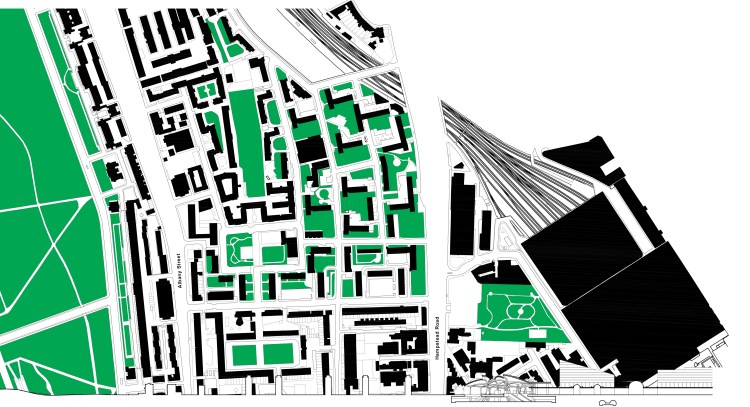

Abito al Villaggio Olimpico da pochi mesi e, quando l’ho attraversato la prima volta, ho avuto l’impressione di perdermi in strade aggrovigliate e indistinguibili tra loro, d’impigliarmi in una serie di contraddizioni che non riuscivo a sciogliere. Con il tempo ha iniziato ad apparirmi come un unico e grande organismo pulsante. Un grosso e complicato essere vivente, il cui ombelico potrebbe forse essere il Palazzetto dello Sport, con la sua pianta circolare e la copertura sferica. Progettato da Annibale Vitellozzi e Pier Luigi Nervi, la sua costruzione doveva rappresentare l’atto d’amore con cui portare alla luce il quartiere in vista dei Giochi del 1960. Ma negli anni il cordone ombelicale è stato reciso, e il Palazzetto trascurato, quasi del tutto dimenticato, nonostante continui a rappresentare, con le sue sembianze di misteriosa medusa fluttuante, il baricentro che tiene in equilibrio l’intera zona.

A poca distanza, in via De Coubertin, si apre come un enorme occhio l’Auditorium del Parco della Musica, progettato da Renzo Piano e inaugurato all’inizio del nuovo Millennio. Osservato dall’alto assomiglia ad una grande pupilla, circondata da ciglia di piombo, e pare custodire al suo interno tutte le possibilità dello sguardo: il concerto, il teatro, il cinema, la letteratura. E come il senso della vista apre al mondo, così l’Auditorium si dischiude alla città, pronto ad accoglierla e ospitarla nel fermento dei numerosi eventi organizzati nelle sale, nel silenzio concentrato della bibliomediateca, o nella vivacità colorata della fornitissima libreria Notebook.

Il flusso del Tevere, che racchiude il quartiere e segna un confine a nord, sembra essere un’epidermide liquida sul quale la notte si riverberano le luci della città. Una pelle vibrante e sottile che non soltanto isola e protegge, ma mette in connessione, grazie all’attraversamento di Ponte Milvio, romantico e brulicante di gente, o del monumentale Ponte Flaminio, che Nanni Moretti in Caro Diario deve percorrere due volte al giorno con la sua vespa per sentirsi bene.

Solo addentrandosi tra le vie alberate e il complesso di case, che fu costruito per ospitare gli atleti partecipanti alle Olimpiadi, è possibile scoprire il cuore e le arterie che animano questo luogo. Via Germania, via Bulgaria, via Turchia, via Unione Sovietica…a primo impatto le strade danno l’impressione di differenziarsi soltanto per la nazione che dà loro il nome. Ma con l’avventurarsi e lo smarrirsi nell’intrico delle abitazioni emerge lentamente un variare delle geometrie e dei dettagli a seconda della zona: il colore diverso delle mattonelle ad ogni ingresso, il rincorrersi infinito dei portici, le vetrate che lasciano intravedere l’incrociarsi continuo delle scale, il motivo romboidale sui sanpietrini di Piazza Grecia.

Le prospettive e i colori del quartiere hanno attirato lo sguardo registico, che ne ha fatto spesso un set cinematografico. Particolarmente significativa è la scelta di Sergio Castellitto di ambientare il suo Nessuno si salva da solo tra queste strade. Nascendo negli anni Sessanta come un simbolo di speranza nel futuro e attraversando poi una fase di degrado e di riqualificazione, il Villaggio Olimpico non poteva che offrirsi come il luogo metaforicamente più adatto a fare da sfondo alla lacerante storia d’amore dei due protagonisti.

Tra le viscere di questo quartiere, tra i rifiuti e l’erba alta, capita spesso di ritrovare oggetti abbandonati o perduti, bambole, spazzole, zainetti, ed ogni volta mi domando quale storia vi si celi, e a chi appartenessero. Mi viene da pensarli come tracce delle tante forme di vita che si incrociano in questi luoghi, in cui studenti e precari affittano stanze più o meno economiche, sullo stesso pianerottolo di anziani che vivono qui da decenni, o nella stessa via in cui una famiglia rom si ferma per qualche tempo con la sua roulotte, ballando musiche gitane con i propri figli.

Il tessuto urbano e vivente del Villaggio Olimpico è fatto di case e mattoncini arancioni, dei ragazzi che si preparano a prendere la patente guidando nei larghi parcheggi, delle voci romanesche che ogni venerdì al mercato vendono carciofi, pecorino e borse in pelle. Appena apro bocca per comprare qualcosa, il mio accento nordico immediatamente riconoscibile diventa il pretesto per una lunga e allegra conversazione.

Ed è stata una sorpresa scoprire che bastasse entrare due volte nello stesso bar perché il mio nome venisse ricordato: così mi sono sentita accolta in una città splendida e difficile come Roma, condotta per mano in una realtà labirintica come il Villaggio Olimpico, che lentamente si sta districando per assumere contorni sempre più riconoscibili come «casa».